Hallan restos, pero la identificación…¿en 30 años?

Rompiendo Cadenas / Michelle López

Mientras desayunamos, revisamos las noticias o vamos de camino al trabajo, ya es casi normal leer: “hallazgo de restos humanos”, “nuevas fosas clandestinas”, “campo de exterminio”, “fragmentos óseos”. Casi normal. Pero no lo es. Nunca debería serlo. Porque en cada uno de esos titulares hay una madre que sigue esperando, una familia que sigue buscando, una comunidad que ya no duerme tranquila.

Los últimos hallazgos masivos de restos óseos en estados como Coahuila, Jalisco y Tamaulipas, nos han vuelto a poner de frente ante una verdad brutal: México está lleno de muertos sin nombre. De cuerpos que no han sido reclamados no porque nadie los busque, sino porque el Estado ha sido incapaz de identificarlos.

El caso de Coahuila es un espejo que nadie quiere mirar de frente: el Centro Regional de Identificación Humana tiene un ritmo de apenas 50 identificaciones por año, frente a más de mil 500 individuos recuperados.

A ese paso, pasarían 30 años en lograr solo en esa región lo que debió ser urgente. Y entonces, ¿qué le decimos a la madre que empezó la búsqueda de su hijo a los 60 de edad? Que tal vez, si todo sale “bien”, sabrá si es él cuando tenga 90 años. Y eso solo si vive para contarlo.

¿Qué pasa con el resto del país? Las cifras hablan por sí solas: más de 120 mil personas desaparecidas. Más de 125 mil fragmentos humanos localizados tan solo en una región. Restos degradados, quemados con gasolina, calcinados. Todo con una sola intención: borrar el rastro de quien alguna vez fue amado.

Las fosas ya no son hechos aislados: son el paisaje de nuestra violencia cotidiana. El “Rancho Izaguirre” en Jalisco, el campo de exterminio en Reynosa, los hallazgos recientes en Gómez Palacio, los zapatos, los rosarios, las mochilas. La muerte en serie organizada por el narco y permitida por la omisión de las autoridades.

Sí, en Jalisco ya condenaron a diez hombres por el caso del rancho, pero tardaron años. Y aún falta juzgar a policías y a un alcalde. La pregunta es: ¿cuántos más sabían y callaron?, ¿Cuántos funcionarios han preferido no ver, no excavar, no abrir expedientes, porque saben que abrir uno es encontrar cientos más?

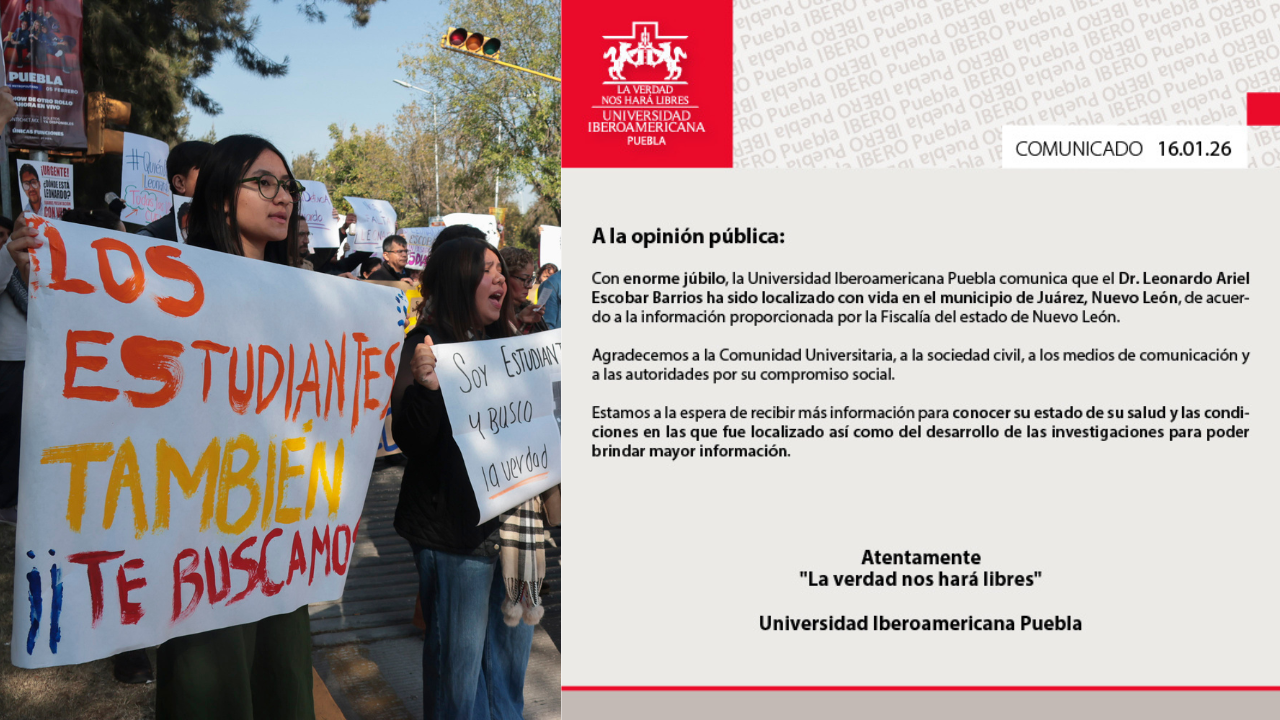

Porque este terror no se vive solo desde las cifras, sino en la piel y en la mente de quienes buscan. La afectación emocional de las familias que viven esta espera sin fin, es devastadora. ¿Cómo se sobrevive al no saber?, ¿Cómo se sigue adelante con la duda constante de que si el pedazo de hueso hallado en una fosa es tu hijo, tu hermana, tu madre?

Se dice mucho que estos hallazgos son “esperanza” para las familias. Y sí, lo son. Pero también son otra herida. Porque son la confirmación de que lo que se temía era cierto. Que a quienes amamos, se los llevaron, los mataron, los escondieron. Y el Estado no hizo nada a tiempo.

Entonces, ¿qué sí se puede hacer?

-Urge una estrategia nacional por estado, con inversión real en bancos de datos genéticos, personal forense, antropología especializada, tecnología de análisis rápido.

-Urge un presupuesto etiquetado, sostenido y blindado del uso político. Si las madres buscadoras pueden hacer todo con el sudor de su frente, el Estado claro que puede.

-Y, sobre todo, urge voluntad política, esa que nunca aparece cuando se trata de víctimas que no salen en campaña.

No podemos normalizar las fosas comunes. No podemos resignarnos a que esta sea una noticia de café mañanero. No podemos quedarnos callados mientras el Estado se toma tres décadas para darnos una respuesta que ya sabemos.

Porque si quienes deberían buscar no buscan, si quienes deberían identificar no identifican, si quienes deberían proteger no protegen… entonces, ¿quién está del lado de las víctimas? Y si el terror se volvió costumbre, ¡toca gritar más fuerte!